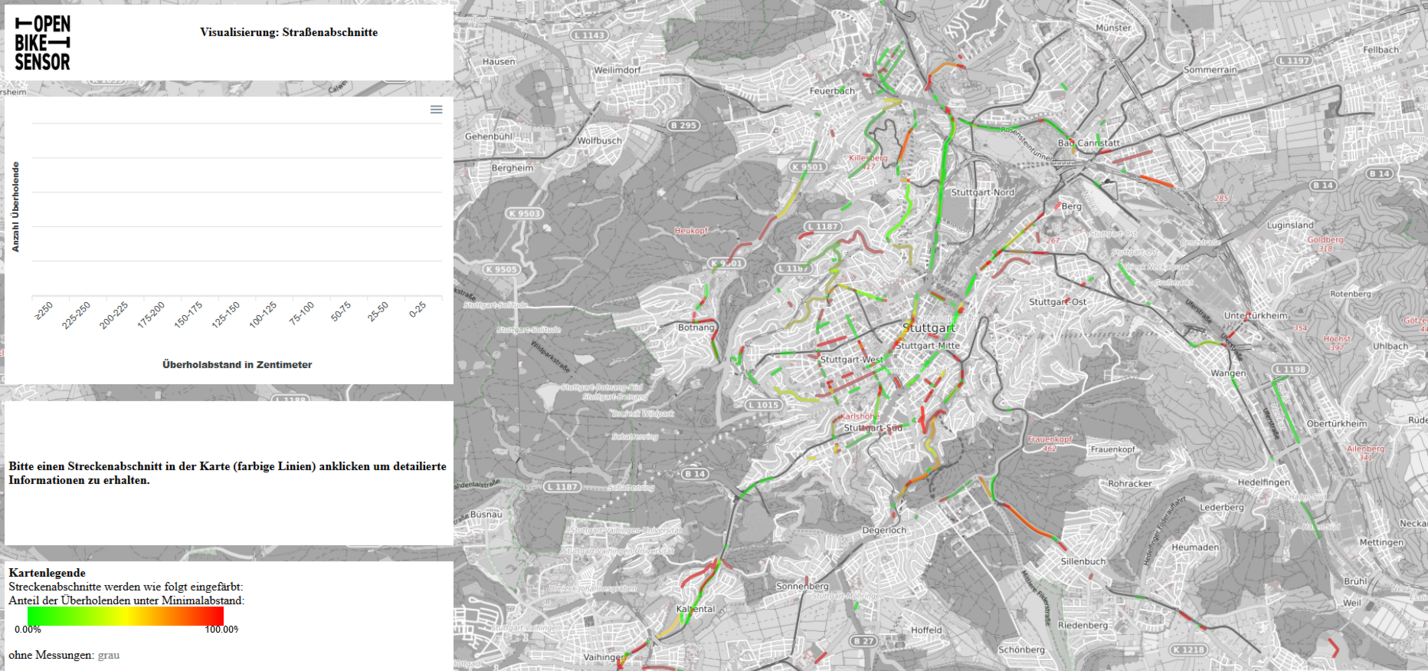

Visualisierung Projekt Cape Reviso: Mit dem OpenBikeSensor gemessene Überholabstände in Stuttgart mit Legende. © Cape Reviso

Projekt Cape Reviso will Konflikte im Verkehr beheben

Das Projekt „CapeReviso“ befasst sich mit der Frage, wie Verkehrsräume gestaltet werden können, damit es weniger Konflikte zwischen den Verkehrsteilnehmer:innen gibt. Es endete 2024 und lieferte ein interdisziplinäres Tool-Set.

Der Verkehrsraum in Städten muss zwischen allen Verkehrsteilnehmenden aufgeteilt werden und wird teilweise auch gemeinsam genutzt. Für welches Verkehrsmittel sich Menschen entscheiden, hängt neben vielen anderen Faktoren auch davon ab, ob die Nutzung des Verkehrsmittels als angenehm oder unangenehm empfunden wird.

Großen Einfluss darauf haben Konflikte entlang des Weges und subjektiv empfundener Stress. Damit möglichst viele Menschen mit dem Rad fahren oder zu Fuß gehen, ist es wichtig, Konflikte zu reduzieren. Hier setzt das Projekt CapeReviso an. Es lief von 2022 bis 2024 und hat das subjektive Sicherheitsgefühl von Radfahrenden und Fußgänger:innen mit objektiven Daten erfasst.

Projektergebnis: ein interdisziplinäres Tool-Set

Das Tool-Set enthält:

- Abstandsmessungen mit dem OpenBikeSensor: So kann aufgezeigt werden, wo Radfahrende zu eng überholt werden.

- Sensorgestützte Stressmessungen mit Armbändern: So kann aufgezeigt werden, an welchen Orten Radfahrende und Fußgänger:innen besonders viel Stress empfinden.

- Kamerasystem mit KI: So kann das Verkehrsgeschehen über längere Zeiträume aufgezeichnet werden. Die anonymisierten Daten werden von künstlicher Intelligenz ausgewertet.

- Übertragung urbaner Verkehrssituationen in digitale Zwillinge und deren immersives Erleben im Fahrradsimulator: So können der Ist-Zustand und neue Planungen/Umbauten erlebbar gemacht und digital getestet werden.

Die Tools wurden erfolgreich in Stuttgart, Karlsruhe und Herrenberg ausprobiert. Sie können einzeln und als Gesamtpaket zum Einsatz kommen und auch selbstständig nachgebaut und angewendet werden. So ist das Tool-Set in der Wissenschaft, durch Planungsbüros und Kommunen, in der Zivilgesellschaft und durch Vereine und Verbände wie den ADFC nutzbar.

Mehr zum Projekt

CapeReviso steht für Cyclist and Pedestrians on Real and Virtual Shared roads, übersetzt „Radfahrende und Fußgänger:innen auf gemeinsamen realen und virtuellen Flächen“. Die Wissenschaftler:innen wollten Konflikte zwischen Rad- und Fußverkehr, aber auch Konflikte, die beide mit anderen Verkehrsteilnehmenden haben, analysieren und entschärfen. Dabei kamen Programme und digitale Werkzeuge zum Einsatz, die Daten sammelten, Fahrsimulationen oder Szenarien virtuell und real durchspielten.

Die entwickelten Methoden und Bausteine können Kommunen, Bürger:innen und Initiativen nun ausprobieren und einsetzen – mit dem Ziel, zukünftig bessere Entscheidungen bei der Planung von Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur durch die gewonnenen Erkenntnisse treffen zu können.

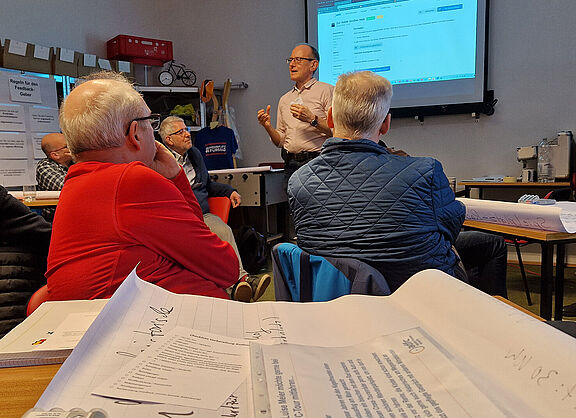

Warum war der ADFC dabei?

Menschen fahren nur dann Fahrrad, wenn sie sich sicher fühlen und den Radverkehr als komfortabel empfinden. Der ADFC hat ein dichtes Netz an Ehrenamtlichen, die in ihren Orten konfliktreiche Kreuzungen und Straßen kennen, in denen eng überholt wird. Daher ist es sinnvoll, objektiv gesammelte Daten zu haben, um in den Kommunen Forderungen nach einer sicheren Infrastruktur untermauern zu können.

Abstands- und Stressmessungen

Ein Baustein von CapeReviso war die Messung des Überholabstands zwischen Autoverkehr und Radfahrenden, um so entscheidende Daten für die Planung und damit Förderung einer sicheren Radinfrastruktur zu erhalten. Dafür nutzten Radfahrende einen OpenBikeSensor, der den Überholabstand der Kfz misst. Die Messungen zeigten, wo es für Radfahrende besonders gefährlich ist.

Im Projekt wurden die Abstandsmessungen teilweise mit Stressmessungen kombiniert, um zu erfassen, wie hoch das Stresslevel der Radfahrenden beim Überholen durch den Autoverkehr ist. Die Daten wurden durch Befragungen ergänzt und in sogenannten Heatmaps zusammengeführt und sichtbar gemacht. Zusätzlich erfasste und analysierte ein KI-System mit Kameras an den identifizierten Konfliktpunkten die Verkehrsteilnehmenden und ihr Verhalten.

Tool OpenBikeSensor besonders geeignet für ADFC

Im Rahmen von CapeReviso wurde der OpenBikeSensor weiterentwickelt, eine Selbstbauanleitung erstellt, Bauworkshops gemacht und ein Portal für die Visualisierung der gesammelten Daten entwickelt. Außerdem wurde der OpenBikeSensor in der Fahrradcommunity verbreitet und getestet, ob er sich zu einem OpenWalkSensor umbauen lässt – was nur bedingt möglich ist, da sich die Abstände nur nach links zuverlässig messen lassen. Viele ADFC-Gliederungen nutzen den OpenBikeSensor bereits. Eine große Community unterstützt und entwickelt ihn weiter.

Stressmessung mit Armbändern

Beim Projekt CapeReviso wurden Smartwatches eingesetzt, um Hautleitfähigkeit, Hauttemperatur sowie Geoposition und damit emotionale Belastungen im Verkehr zu messen. Der empfundene Stress und die gelaufene oder gefahrene Route wurden per GPS-Gerät aufgezeichnet und in Heatmaps eingetragen. Stress-Hotspots sind ein wichtiger Hinweis für die Optimierung der Infrastruktur. Im Projekt wurden die Stressmessung und Visualisierung der Ergebnisse getestet und weiterentwickelt sowie durch Fragebögen begleitet, da der empfundene Stress verkehrsbezogen sein kann, aber auch andere Ursachen möglich sind. Die Stressmessung wird in weiteren Forschungsprojekten eingesetzt.

Für den Einsatz im ADFC wäre die Stressmessung zwar spannend, doch es fehlt die Unterstützung einer Community wie beim OpenBikeSensor. Außerdem sind große, diverse Testgruppen und zusätzliche Befragungen notwendig – das ist nicht so einfach zu erfüllen. Die Stressmessung wird daher eher in der Wissenschaft oder durch erfahrene Planungsbüros genutzt werden.

Einsatz von Kamerasystemen

Ein Kamerasystem zeichnet Verkehrssituationen über längere Zeiträume an konfliktreichen Hotspots auf und untersucht sie. Die Videodaten werden direkt in anonymisierte Verkehrsmetadaten umgewandelt. Das Kamerasystem bietet bei der Planung wertvolle Daten zur Verbesserung der Verkehrssicherheit, durch Zählung von Verkehrsteilnehmenden, Beobachtung des Verkehrsflusses und Bewegungslinien. Der Datenschutz ist dabei gewährleistet, weil keine Bild- oder Videodateien gespeichert werden.

Im Projekt wurde das System entwickelt und getestet. ADFC-Aktive halfen dabei, Trainingsdaten zu erstellen, damit das System mithilfe Künstlicher Intelligenz verschiedene Verkehrsteilnehmer:innen erkennen kann. Solche Daten waren für Kfz vorhanden, aber nicht für Fahrradtypen und Radfahrende. Das System eignet sich für Kommunen mit Unterstützung aus der Wissenschaft.

Von der virtuellen Realität in den realen Verkehr

Mit den gewonnenen Daten spielten die Wissenschaftler:innen unterschiedliche Szenarien im virtuellen Raum durch: Sie erstellten von einer Stadt oder einem Gebiet einen „virtuellen Zwilling“, also ein 3D-Modell, in dem simuliert wird, wie sich die identifizierten Konfliktpunkte entschärfen lassen.

Die virtuellen Verbesserungen können Menschen im Fahrradsimulator ausprobieren, befahren und bewerten. So lässt sich beispielsweise herausfinden, ob ein geschützter Radfahrstreifen mehr Abstand und Sicherheit schafft. Die virtuell erprobten Ideen für ein konfliktfreies Miteinander können ins reale Verkehrsgeschehen übertragen werden. Das wurde in Stuttgart, Karlsruhe und Herrenberg ausprobiert.

Einsatz von digitalen Zwillingen und Simulationen

Verkehrsräume in 3D nachbauen und sich mithilfe von Simulationen darin virtuell bewegen zu können, hilft Lösungen vorab ohne Baukosten zu testen, Bürger:innen einzubeziehen und Veränderungen darzustellen. Alle mit den CapeReviso-Tools erhobenen Daten können in digitalen Zwillingen dargestellt werden. Das Angebot ist niederschwellig und unterstützt inklusive Formate.

Im Projekt wurde ein Fahrradsimulator entwickelt und getestet, der sich im digitalen Zwilling bewegen kann – bei gleichzeitiger Stressmessung. Leider leiden die meisten Probandinnen in der Fahrradsimulation unter Motion Sickness (Reisekrankheit). Das Tool ist geeignet für Kommunen, die bereits über digitale Zwillinge verfügen oder daran arbeiten.

Projektpartner

Das gemeinsame Projekt vom Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart (HLRS), vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und dem ADFC lief von 2022 bis 2024. Er wurde aus Mitteln zur Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplans vom Bundesverkehrsministerium gefördert.

Dokumentation

Die abschließende Dokumentation fasst die Arbeitspakete, Ergebnisse sowie den aus dem Projekt entstandenen Handlungsleitfaden zusammen.

Werde ADFC-Mitglied!

Unterstütze den ADFC und die Rad-Lobby, werde Mitglied und nutze exklusive Vorteile!

- exklusive deutschlandweite Pannenhilfe

- exklusives Mitgliedermagazin als E-Paper

- Rechtsschutzversicherung

- Vorteile bei vielen Kooperationspartnern

- und vieles mehr

Dein Mitgliedsbeitrag macht den ADFC stark!